artikeloktober2022

Vom Aufhören-Können

// Autorin: Jacqueline Dossenbach-Schuler //

Während dem Lesen des Artikels „vom Anfangen-Können“ von Franz Liechti-Genge kam mir der Gedanke das Thema umzudrehen und mich zu dem, was mich schon länger beschäftigt zu äussern – nämlich – „vom Aufhören-Können“. Dieser Gedanke hängt mit meiner gegenwärtigen Lebenssituation zusammen, in der ich mich mehr und mehr mit dem „Aufhören-Können“ beschäftige.

Franz Liechti-Genge ging der Idee nach, die Menschen von ihrer Geburt her statt von ihrer Sterblichkeit her zu bestimmen. Ich drehe auch das um und setze mein Thema „Aufhören-Können“ wieder mit der Sterblichkeit in Zusammenhang.

Wir hören im Laufe unseres Lebens mit vielem auf. Zum Beispiel hören wir mit Rauchen auf, vielleicht unserer Gesundheit zuliebe. Oder wir hören mit gewählten Freizeit- oder Sportaktivitäten auf, weil wir keinen Spass mehr daran haben oder diese aus physischen Gründen nicht mehr ausführen können. Wir verändern unsere beruflichen Tätigkeiten, weil sich die Abläufe wiederholen und wir etwas Neues anfangen wollen. Das sind gängige „Aufhör-Abläufe“ im Fluss unseres Lebens. Wir hören mit etwas, das zur Genüge gelebt wurde, auf und setzen an dessen Stelle etwas Neues. Ich möchte mich mit diesem Artikel vom „Aufhören-Können“ mit Aufhören im Sinne von endgültigem Aufhören auseinander setzen. Etwas beenden, das wir nicht mit etwas Neuem ersetzen, sei es, weil wir das nicht mehr wollen oder nicht mehr können. An dessen Ende ja unsere Sterblichkeit steht.

Dieses Aufhören-Können braucht sowohl einen Grund als auch Vertrauen. Nicht in dieser heute gängigen Schweizer Redensweise „Es chunt scho guet“, sondern im Wissen, dass diese Form von Aufhören ein Abschiednehmen ist, das schmerzt und Trauer auslöst. Dazu brauche ich Vertrauen in mich selbst, damit ich mich dem Schmerz stellen und die Trauer zulassen kann.

Von Geburt an strebt das menschliche Wesen nach Individualisierung und nach Entwicklung zu einem autonomen Menschen. Eric Berne sagt in seiner Definition von Autonomie: Wer autonom ist und als „Erwachsenenperson“ ungetrübt urteilt, entscheidet und handelt, kann frei über seine Ich-Zustände verfügen und nimmt keine symbiotische Haltung ein. Auf dem Weg zur Autonomie enttrübe ich mich soweit wie möglich und befreie mich von alten, übernommenen Glaubenssätzen. Als autonomer Mensch übernehme ich aber auch Verantwortung für die Entscheidungen, die ich treffe.

Im Buch „Nachruf auf mich selbst – Die Kultur der Aufhörens“ von Harald Welzer lese ich, dass Aufhören das Erreichte sichert, während Weitermachen dieses banalisiert.

Ich konzentriere mich in der Folge auf das Aufhören-Können als Berufsfrau. Da ich freiberuflich tätig bin, habe ich ja den Vorteil, dass ich die Beendigung meiner beruflichen Tätigkeit selbst gestalten kann und nicht am Tag X von einem Arbeitgeber verabschiedet werde. Ich kann die Art und Weise wie ich mich langsam und für mich bekömmlich von meinen beruflichen Tätigkeiten zurückziehe selbst gestalten und den Zeitpunkt des endgültigen Aufhörens selbst festlegen. Das bedeutet aber auch, dass ich selbst verantwortlich bin. Die oben genannte Aussage von Harald Welzer macht für mich Sinn und heisst für mich gleichzeitig, dass ich als autonomer Mensch verantwortlich bin, mein Erreichtes zu sichern und es nicht durch Nicht-Aufhören-Können zu banalisieren. Ich bin verantwortlich für mich zu sorgen. Darauf zu achten, was ich mir physisch und psychisch noch zumuten kann und will. Dazu benötige ich Vertrauen in mich selbst und auch Vertrauen in die Anderen. Zum Beispiel dass sie mir ehrliche Rückmeldungen geben und mich auch konfrontieren, wenn ich dazu neige an Altem, das mittlerweile überholt ist, zu hängen. Bekanntlich neigt der Mensch ja dazu an alten Überzeugungen, an mal Angelerntem zu hängen, weil es ihm vertraut ist und Neues oft mit Angst verbunden ist.

Ich bin selbst verantwortlich, dass ich Rückmeldungen offen zuhöre, ohne mich oder die Anderen abzuwerten. Gleichzeitig tue ich auch gut daran, darauf zu achten, dass ich gut Aufhören kann. Das kann heissen Angefangenes zu Ende zu bringen, das kann aber auch heissen, an NachfolgerInnen zu übergeben was weiter gehen soll. Dazu brauche ich wiederum Vertrauen in mich und in alle meine Persönlichkeitsanteile. Dass ich mit meinem Erwachsenen-Ich realistisch abschätze wann es gut ist aufzuhören und auch dafür sorge etwas rund zu machen und gut abzuschliessen. Dass mein Eltern-Ich meiner Entscheidung vertraut und sie befürworten kann. Dass mein Kind-Ich, sich über meine Entscheidung freut und darauf vertraut, dass es die gewonnene freie Zeit geniessen kann, auch wenn es noch nicht genau weiss, wie.

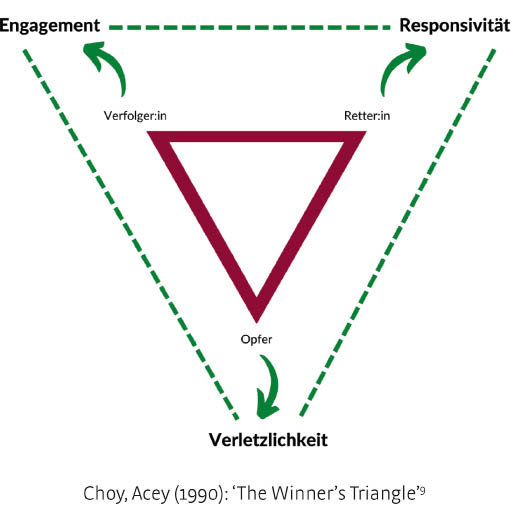

Während diesen Prozessen ist es hilfreich die Konzepte der „Psychologischen Spiele“ präsent zu haben und die eigenen Spielanfälligkeiten zu kennen. Was als beendet erklärt wurde dabei zu belassen. Auch wenn es zahlreiche Gründe gäbe zu irgendwelchen Hintertürchen „wieder herein zu kommen“. Zum Beispiel mit Spielen mit sich selbst, ob „man nicht doch noch zum Rechten schauen muss“, oder auch verführerischen Strokes, wie „Ihre/deine Beratungen/Schulungen sind doch die Besten und ich kann mir keine andere Person an deiner Stelle vorstellen“ zu erliegen.

Vor allem, wenn wir unseren Beruf engagiert und mit Freude ausüben, identifizieren wir uns mit ihm, und beziehen auch viel Anerkennung und Zuwendung aus unserer Tätigkeit. Eric Berne schreibt, dass positive Zuwendung für jeden Menschen von der Geburt bis zum Tod ein Grundbedürfnis ist.

Wieder ist es in unserer eigenen Verantwortung darüber nachzudenken, wie wir nach dem „Aufhören“ mit ausbleibender Anerkennung und Zuwendung umgehen. Haben wir die „Strokes“, die wir während der Ausübung unseres Berufes bekamen, wirklich angenommen, uns einverleibt und uns damit gesättigt? Sind wir uns bewusst, dass wir auf die Strokes, die wir in beruflichen Zusammenhängen ernten durften in Zukunft verzichten müssen? Können wir dafür zu sorgen, dass wir keinen Mangel leiden?

Von meiner Kindheit und meinem jungen Erwachsenenalter her trage ich ein Bild von Menschen in mir, die pensioniert wurden. Dieses unterscheidet sich von heutigen AHV- und Rentenbezüger. In meiner Umgebung waren die Menschen damals der Arbeit überdrüssig und froh, dass sie sich den Erwartungen und Anforderungen nicht mehr stellen mussten. Sie freuten sich an ihren Enkeln, am Spazierengehen und wenn alles gut ging, erfüllten sie sich noch ein paar Reisewünsche. Diesen, meinen alten, Bezugsrahmen habe ich im Laufe meines Lebens weitgehend ersetzt und/oder ergänzt. Ich erlebte und erlebe immer mehr Menschen, die in der gleichen Situation, die klare Pläne und Projekte haben, die sie noch angehen wollen.

Ich komme darauf zurück, dass ich als frei Schaffende Stück für Stück von meinen beruflichen Verpflichtungen ab- oder weitergeben kann. Dadurch gewinne ich Zeit, die ich entschieden habe nicht mehr mit neuen beruflichen Verpflichtungen zu füllen. Ich habe die Möglichkeit mich mit Dingen zu beschäftigen, die äusserlich nicht mehr so sichtbar sind und mir, wie oben erwähnt, keine Strokes mehr einbringen. Ich kann mich vermehrt den „Fragen des Lebens“ und somit auch meiner Sterblichkeit zuwenden.

Das ist ja die Kunst des Aufhörens. Sich bewusst machen und es tatsächlich realisieren, akzeptieren, dass es vorbei ist. Das ist etwas, das meines Erachtens, Menschen oft sehr schwer fällt. Aufhören müssen wir, wie jede andere Fähigkeit, lernen. Aber nicht nur Aufhören müssen wir lernen, sondern auch die Fähigkeit, nicht jede verfügbare Zeiteinheit unter Nutzenkriterien zu betrachten. Ein Sternenhimmel oder die sich kräuselnden Wellen eines Sees sind ja auch sehr schön, auch wenn man nichts anderes damit machen kann als sie anzusehen und zu geniessen. Es ist durchaus möglich einen sorgsamen und freundlichen Umgang mit der Zeit einzuüben und sie und mich von den Zumutungen des Nützlichen zu befreien.

Die Künstlerin Annemarie von Matt, deren Lebenswerk ich sehr schätze, hat vor ihrem Ableben gesagt, sie sei lebenssatt. Diese Aussage gefällt mir, denn aus meiner Sicht geht es doch darum, auf das längere Stück des bereits gelebten Lebens zurück zu blicken. Zufrieden und dankbar auf das zu schauen, was gelungen ist und sich mit dem zu versöhnen, was nicht gelungen ist. Vielleicht weil wir an einer Wegkreuzung die falsche Abbiegung gewählt haben. Sich auch zuzugestehen, dass wir aus unserem damaligen Wissensstand und Lebenserfahrungen heraus entschieden haben. Vielleicht haben damals noch aktive Skriptglaubenssätze, Antreiber und Einschärfungen bei unserer Entscheidung mitgewirkt. Oder die Angst davor nicht oder nicht mehr geliebt zu werden. Wenn wir fähig sind das gelebte Leben aus diesen Gesichtspunkten anzuschauen, haben wir uns meines Erachtens in einem Gewinnerskript bewegt. Dies bedeutet nicht etwa, dass wir immer gewonnen haben, sondern uns – gemäss Eric Berne – bei unterlaufenen Fehlern damit auseinander gesetzt haben, was wir das nächste Mal anders machen können. Wenn wir, wie am Anfang dieses Absatzes beschrieben, auf unser gelebtes Leben zurückblicken, haben wir uns vermutlich mit Mut und Zuversicht realistische Ziele gesetzt und diese auch erreicht.

Um meinen Sinn des Lebens annehmen zu können, brauche ich Vertrauen und Autonomie. Um mir sagen zu können, „das ist mein Sinn des Lebens, so hat mein Leben Sinn gemacht“, muss meine Individuation stattgefunden haben. Das bedeutet, dass ich nicht länger meinen Antreibern nacheifere und darauf vertraue, dass ich genüge. Mich also mehrheitlich in einem realistischen Ok/ok, ich bin okay so wie ich bin und die anderen sind das auch, bewege. Und dies, auch wenn nicht alles, was ich oder was die anderen getan haben okay war.

Sich nach dem Aufhören der beruflichen Tätigkeiten zu fragen, „was will ich in meiner Lebenszeit noch anfangen, gibt es noch realistische Wünsche, die ich mir noch erfüllen will?“ Gleichzeitig gilt es Wünsche zu begraben, die ich mal gehegt habe. Sodass ich mein Leben abrunden und mich am Ende anstatt lebensmüde lebenssatt fühlen kann.

Zu diesem Artikel inspiriert hat mich auch das bereits erwähnte Buch von Harald Welzer „Nachruf auf mich selbst“. Während ich mich mit diesem befasste, habe ich mich auch wieder erinnert, dass Eric Berne einmal geschrieben hat, dass wir unsere Inschrift auf dem Grabstein schon früh selbst verfassen können. Harald Welzer ändert das ab und regt an, sich zu überlegen, was dereinst im Nachruf stehen soll. Der Schluss muss vor dem Ende gedacht werden, denn solange wir leben, haben wir die Chance unseren Nachruf zu beeinflussen.

Fazit: Feiern wir unser Leben, sodass wir dann mit unserem Tod umgehen können!

Wir hören im Laufe unseres Lebens mit vielem auf. Zum Beispiel hören wir mit Rauchen auf, vielleicht unserer Gesundheit zuliebe. Oder wir hören mit gewählten Freizeit- oder Sportaktivitäten auf, weil wir keinen Spass mehr daran haben oder diese aus physischen Gründen nicht mehr ausführen können. Wir verändern unsere beruflichen Tätigkeiten, weil sich die Abläufe wiederholen und wir etwas Neues anfangen wollen. Das sind gängige „Aufhör-Abläufe“ im Fluss unseres Lebens. Wir hören mit etwas, das zur Genüge gelebt wurde, auf und setzen an dessen Stelle etwas Neues. Ich möchte mich mit diesem Artikel vom „Aufhören-Können“ mit Aufhören im Sinne von endgültigem Aufhören auseinander setzen. Etwas beenden, das wir nicht mit etwas Neuem ersetzen, sei es, weil wir das nicht mehr wollen oder nicht mehr können. An dessen Ende ja unsere Sterblichkeit steht.

Dieses Aufhören-Können braucht sowohl einen Grund als auch Vertrauen. Nicht in dieser heute gängigen Schweizer Redensweise „Es chunt scho guet“, sondern im Wissen, dass diese Form von Aufhören ein Abschiednehmen ist, das schmerzt und Trauer auslöst. Dazu brauche ich Vertrauen in mich selbst, damit ich mich dem Schmerz stellen und die Trauer zulassen kann.

Von Geburt an strebt das menschliche Wesen nach Individualisierung und nach Entwicklung zu einem autonomen Menschen. Eric Berne sagt in seiner Definition von Autonomie: Wer autonom ist und als „Erwachsenenperson“ ungetrübt urteilt, entscheidet und handelt, kann frei über seine Ich-Zustände verfügen und nimmt keine symbiotische Haltung ein. Auf dem Weg zur Autonomie enttrübe ich mich soweit wie möglich und befreie mich von alten, übernommenen Glaubenssätzen. Als autonomer Mensch übernehme ich aber auch Verantwortung für die Entscheidungen, die ich treffe.

Im Buch „Nachruf auf mich selbst – Die Kultur der Aufhörens“ von Harald Welzer lese ich, dass Aufhören das Erreichte sichert, während Weitermachen dieses banalisiert.

Ich konzentriere mich in der Folge auf das Aufhören-Können als Berufsfrau. Da ich freiberuflich tätig bin, habe ich ja den Vorteil, dass ich die Beendigung meiner beruflichen Tätigkeit selbst gestalten kann und nicht am Tag X von einem Arbeitgeber verabschiedet werde. Ich kann die Art und Weise wie ich mich langsam und für mich bekömmlich von meinen beruflichen Tätigkeiten zurückziehe selbst gestalten und den Zeitpunkt des endgültigen Aufhörens selbst festlegen. Das bedeutet aber auch, dass ich selbst verantwortlich bin. Die oben genannte Aussage von Harald Welzer macht für mich Sinn und heisst für mich gleichzeitig, dass ich als autonomer Mensch verantwortlich bin, mein Erreichtes zu sichern und es nicht durch Nicht-Aufhören-Können zu banalisieren. Ich bin verantwortlich für mich zu sorgen. Darauf zu achten, was ich mir physisch und psychisch noch zumuten kann und will. Dazu benötige ich Vertrauen in mich selbst und auch Vertrauen in die Anderen. Zum Beispiel dass sie mir ehrliche Rückmeldungen geben und mich auch konfrontieren, wenn ich dazu neige an Altem, das mittlerweile überholt ist, zu hängen. Bekanntlich neigt der Mensch ja dazu an alten Überzeugungen, an mal Angelerntem zu hängen, weil es ihm vertraut ist und Neues oft mit Angst verbunden ist.

Ich bin selbst verantwortlich, dass ich Rückmeldungen offen zuhöre, ohne mich oder die Anderen abzuwerten. Gleichzeitig tue ich auch gut daran, darauf zu achten, dass ich gut Aufhören kann. Das kann heissen Angefangenes zu Ende zu bringen, das kann aber auch heissen, an NachfolgerInnen zu übergeben was weiter gehen soll. Dazu brauche ich wiederum Vertrauen in mich und in alle meine Persönlichkeitsanteile. Dass ich mit meinem Erwachsenen-Ich realistisch abschätze wann es gut ist aufzuhören und auch dafür sorge etwas rund zu machen und gut abzuschliessen. Dass mein Eltern-Ich meiner Entscheidung vertraut und sie befürworten kann. Dass mein Kind-Ich, sich über meine Entscheidung freut und darauf vertraut, dass es die gewonnene freie Zeit geniessen kann, auch wenn es noch nicht genau weiss, wie.

Während diesen Prozessen ist es hilfreich die Konzepte der „Psychologischen Spiele“ präsent zu haben und die eigenen Spielanfälligkeiten zu kennen. Was als beendet erklärt wurde dabei zu belassen. Auch wenn es zahlreiche Gründe gäbe zu irgendwelchen Hintertürchen „wieder herein zu kommen“. Zum Beispiel mit Spielen mit sich selbst, ob „man nicht doch noch zum Rechten schauen muss“, oder auch verführerischen Strokes, wie „Ihre/deine Beratungen/Schulungen sind doch die Besten und ich kann mir keine andere Person an deiner Stelle vorstellen“ zu erliegen.

Vor allem, wenn wir unseren Beruf engagiert und mit Freude ausüben, identifizieren wir uns mit ihm, und beziehen auch viel Anerkennung und Zuwendung aus unserer Tätigkeit. Eric Berne schreibt, dass positive Zuwendung für jeden Menschen von der Geburt bis zum Tod ein Grundbedürfnis ist.

Wieder ist es in unserer eigenen Verantwortung darüber nachzudenken, wie wir nach dem „Aufhören“ mit ausbleibender Anerkennung und Zuwendung umgehen. Haben wir die „Strokes“, die wir während der Ausübung unseres Berufes bekamen, wirklich angenommen, uns einverleibt und uns damit gesättigt? Sind wir uns bewusst, dass wir auf die Strokes, die wir in beruflichen Zusammenhängen ernten durften in Zukunft verzichten müssen? Können wir dafür zu sorgen, dass wir keinen Mangel leiden?

Von meiner Kindheit und meinem jungen Erwachsenenalter her trage ich ein Bild von Menschen in mir, die pensioniert wurden. Dieses unterscheidet sich von heutigen AHV- und Rentenbezüger. In meiner Umgebung waren die Menschen damals der Arbeit überdrüssig und froh, dass sie sich den Erwartungen und Anforderungen nicht mehr stellen mussten. Sie freuten sich an ihren Enkeln, am Spazierengehen und wenn alles gut ging, erfüllten sie sich noch ein paar Reisewünsche. Diesen, meinen alten, Bezugsrahmen habe ich im Laufe meines Lebens weitgehend ersetzt und/oder ergänzt. Ich erlebte und erlebe immer mehr Menschen, die in der gleichen Situation, die klare Pläne und Projekte haben, die sie noch angehen wollen.

Ich komme darauf zurück, dass ich als frei Schaffende Stück für Stück von meinen beruflichen Verpflichtungen ab- oder weitergeben kann. Dadurch gewinne ich Zeit, die ich entschieden habe nicht mehr mit neuen beruflichen Verpflichtungen zu füllen. Ich habe die Möglichkeit mich mit Dingen zu beschäftigen, die äusserlich nicht mehr so sichtbar sind und mir, wie oben erwähnt, keine Strokes mehr einbringen. Ich kann mich vermehrt den „Fragen des Lebens“ und somit auch meiner Sterblichkeit zuwenden.

Das ist ja die Kunst des Aufhörens. Sich bewusst machen und es tatsächlich realisieren, akzeptieren, dass es vorbei ist. Das ist etwas, das meines Erachtens, Menschen oft sehr schwer fällt. Aufhören müssen wir, wie jede andere Fähigkeit, lernen. Aber nicht nur Aufhören müssen wir lernen, sondern auch die Fähigkeit, nicht jede verfügbare Zeiteinheit unter Nutzenkriterien zu betrachten. Ein Sternenhimmel oder die sich kräuselnden Wellen eines Sees sind ja auch sehr schön, auch wenn man nichts anderes damit machen kann als sie anzusehen und zu geniessen. Es ist durchaus möglich einen sorgsamen und freundlichen Umgang mit der Zeit einzuüben und sie und mich von den Zumutungen des Nützlichen zu befreien.

Die Künstlerin Annemarie von Matt, deren Lebenswerk ich sehr schätze, hat vor ihrem Ableben gesagt, sie sei lebenssatt. Diese Aussage gefällt mir, denn aus meiner Sicht geht es doch darum, auf das längere Stück des bereits gelebten Lebens zurück zu blicken. Zufrieden und dankbar auf das zu schauen, was gelungen ist und sich mit dem zu versöhnen, was nicht gelungen ist. Vielleicht weil wir an einer Wegkreuzung die falsche Abbiegung gewählt haben. Sich auch zuzugestehen, dass wir aus unserem damaligen Wissensstand und Lebenserfahrungen heraus entschieden haben. Vielleicht haben damals noch aktive Skriptglaubenssätze, Antreiber und Einschärfungen bei unserer Entscheidung mitgewirkt. Oder die Angst davor nicht oder nicht mehr geliebt zu werden. Wenn wir fähig sind das gelebte Leben aus diesen Gesichtspunkten anzuschauen, haben wir uns meines Erachtens in einem Gewinnerskript bewegt. Dies bedeutet nicht etwa, dass wir immer gewonnen haben, sondern uns – gemäss Eric Berne – bei unterlaufenen Fehlern damit auseinander gesetzt haben, was wir das nächste Mal anders machen können. Wenn wir, wie am Anfang dieses Absatzes beschrieben, auf unser gelebtes Leben zurückblicken, haben wir uns vermutlich mit Mut und Zuversicht realistische Ziele gesetzt und diese auch erreicht.

Um meinen Sinn des Lebens annehmen zu können, brauche ich Vertrauen und Autonomie. Um mir sagen zu können, „das ist mein Sinn des Lebens, so hat mein Leben Sinn gemacht“, muss meine Individuation stattgefunden haben. Das bedeutet, dass ich nicht länger meinen Antreibern nacheifere und darauf vertraue, dass ich genüge. Mich also mehrheitlich in einem realistischen Ok/ok, ich bin okay so wie ich bin und die anderen sind das auch, bewege. Und dies, auch wenn nicht alles, was ich oder was die anderen getan haben okay war.

Sich nach dem Aufhören der beruflichen Tätigkeiten zu fragen, „was will ich in meiner Lebenszeit noch anfangen, gibt es noch realistische Wünsche, die ich mir noch erfüllen will?“ Gleichzeitig gilt es Wünsche zu begraben, die ich mal gehegt habe. Sodass ich mein Leben abrunden und mich am Ende anstatt lebensmüde lebenssatt fühlen kann.

Zu diesem Artikel inspiriert hat mich auch das bereits erwähnte Buch von Harald Welzer „Nachruf auf mich selbst“. Während ich mich mit diesem befasste, habe ich mich auch wieder erinnert, dass Eric Berne einmal geschrieben hat, dass wir unsere Inschrift auf dem Grabstein schon früh selbst verfassen können. Harald Welzer ändert das ab und regt an, sich zu überlegen, was dereinst im Nachruf stehen soll. Der Schluss muss vor dem Ende gedacht werden, denn solange wir leben, haben wir die Chance unseren Nachruf zu beeinflussen.

Fazit: Feiern wir unser Leben, sodass wir dann mit unserem Tod umgehen können!

Literaturverzeichnis

Berne Eric (1967), Spiele der Erwachsenen, Rowohlt Verlag, Reinbeck bei Hamburg

Berne Eric (1975), Was sagen sie nachdem sie guten Tag gesagt haben, Kindler Verlag, München

Berne Eric (1991), Transaktionsanalyse der Intuition, Jungfermann Verlag, Paderborn

Kast Verena (2010), Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben, Kreuz Verlag, Freiburg im Breisgau

Rössler Beate (2017), Autonomie – Ein Versuch über das gelungene Leben, Suhrkamp Verlag, Berlin

Schlegel Leonhard (1988), Transaktionale Analyse, A. Francke Verlag, Tübingen

Schmid Wilhelm (2016), Das Leben verstehen, Suhrkamp Verlag, Berlin

Steiner Claude (1982), Wie man Lebenspläne verändert, Jungfermann Verlag, Paderborn

Von Matt Annemarie (2003), 1905-1967 Einblick in meine Unterwelt, Herausgeb. Baltensperger Marianne, Helbling Regine, Gerster Ulrich und Heini Gut, Benteli Verlag, Bern

Von Matt Annemarie (2008), Dunkelschwestern, Herausgeb. Kurzmeyer Roman und Perret Roger, Scheidegger und Spiess Verlag, Zürich

Welzer Harald (2021), Nachruf auf mich selbst – Die Kultur des Aufhörens, S. Fischer Verlag,

Frankfurt am Main

Jacqueline Dossenbach-Schuler

Lehrende und Supervidierende

Transaktionsanalytikerin im Bereich Beratung

Mal- und Gestaltungstherapeutin IAC

www.transaktionsanalyse-ausbildung.ch

jacqueline@dossenbach.net

Transaktionsanalytikerin im Bereich Beratung

Mal- und Gestaltungstherapeutin IAC

www.transaktionsanalyse-ausbildung.ch

jacqueline@dossenbach.net

Hier den Artikel drucken oder downloaden: info.dsgta.ch/download/A1178/06-dsgta-artikel-oktober22.pdf